Contents

はじめに

USBって、ただ挿すだけのものだと思っていませんか?

実はその瞬間、機器とポートの間で“電流の会話”が始まっているんです。

スマホの充電が遅かったり、LEDがうまく光らなかったり。

そんなちょっとした不具合の裏には、USBの給電仕様という見えないルールが関係していることがあります。

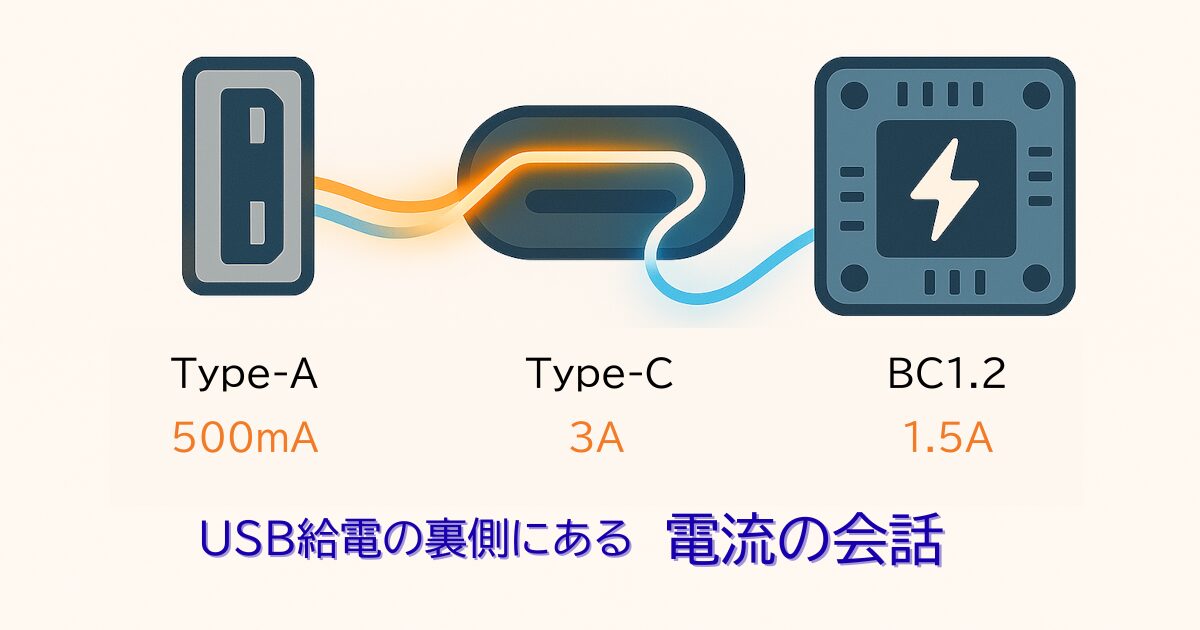

Type-AとType-C、見た目だけじゃない違い

最近はType-Cが主流になりつつありますが、Type-Aもまだまだ現役。

Type-Cは裏表なく挿せて便利ですが、設計は複雑で、電流や通信の制御も高度です。

一方、Type-Aはシンプルで扱いやすいけれど、実は“電流の出し方”に細かなルールがあるんです。

USBは“安全第一”で始まる

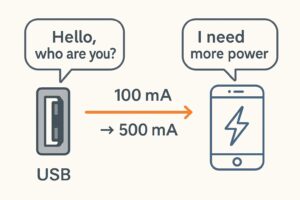

USBポートに機器を挿した瞬間、ポート側はこう考えます:

「この機器、どれくらい電気を使うんだろう?まずはちょっとだけ流して様子を見よう」

この“様子見モード” (初期状態の電流制限状態) では、最低限の電流 (100mA) しか流れません。

機器側が「もっと電気が必要です」と信号を送ることで、ポートは「OK、じゃあ500mAまで出すよ」と応じてくれる。

まるでUSB同士が丁寧に挨拶しているようなやりとりです。

スマホの充電が遅い理由

昔のUSB 2.0では、最大でも500mAしか流せませんでした。(USB 3.0では最大900mA)

でもスマホやタブレットはもっと電気が必要。そこで登場したのがBC1.2 (Battery Charging Specification) です。

この仕組みでは、USBポートが「これは充電専用の機器だな」と判断すると、最大1.5Aまで電流を出してくれるようになります。

通信がなくても充電できる「DCP (Dedicated Charging Port)」というモードもあり、充電速度がぐっと上がるようになりました。

LEDが光らない?それ、電流のせいかも

照明基板や実験用デバイスで、USBから電源を取っているのにうまく起動しないことがある。

それは、最初の“様子見モード”で電流が足りず、LEDがうまく光らないという現象かもしれません。

設計者は、起動時の電流を抑えたり、ポートとの“会話”をきちんと設計することで、安定した動作を実現しています。

USB接続時の電気的な会話をのぞいてみよう

USBポートと機器の出会い

USBポートに機器を挿した瞬間、何が起きているか知っていますか? 実は、「こんにちは、あなたは誰ですか?」という電気的な会話が始まっているんです。

この会話は、電流と信号線を使った“自己紹介”のようなもの。 ポート側は慎重です。いきなり大量の電気を流してしまうと、相手が壊れてしまうかもしれない。 だからまずは、最低限の電流 (100mA) だけをそっと流して様子を見るんです。

機器側の自己紹介

機器側は、D+とD−という信号線を使ってこう伝えます。

「私は安全な機器です。もっと電気を使っても大丈夫ですよ」

この信号が正しく届くと、ポート側は安心してこう返します。

「わかりました。じゃあ500mAまで出しますね」

このやりとりが、USB BC1.2のネゴシエーションと呼ばれる仕組みです。(Type-Cでは別の方式で会話します)

もしこの会話がうまくいかなかったら?

この“自己紹介”がうまくいかないと、ポートは警戒したまま。 電流は増えず、機器は起動に必要な電力を得られずに失敗することがあります。

例えば、LED照明基板がUSBから電源を取っている場合、最初の電流が足りないとLEDが点灯しない/リセットがかかるといったトラブルが起きます。

設計者の工夫

この“会話”をスムーズにするために、設計者はこんな工夫をしています。

- 起動時の消費電流を抑える (100mA以下)

- D+/D−に適切な抵抗を入れて、ポートに信号を正しく伝える

- Hostの仕様に合わせて、BC1.2やUSB3.0の挙動を理解して設計する

まとめ

USBは、ただのケーブルじゃありません。その裏側では、機器とポートが電流について丁寧に交渉しているんです。

USBの接続のスタート地点には、安全・信頼・効率を守るための電気的な対話があるんです。

クール電子が設計する照明制御回路は、こうしたUSBの仕組みを活かして、安定した給電と制御を実現する設計を行っています。

USB給電、USB通信やタッチパネル制御などの組み込みや学習に使える Cool Dev Board を開発中です

次回は、さらに進化したType-CやUSB PDの世界についてご紹介します。